Nachhilfe für einen Sektionschef: So geht Inklusion in der Schule

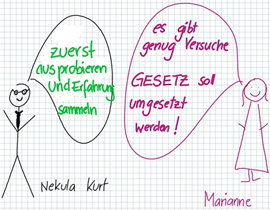

Sehr geehrter Herr Mag. Nekula,

ein zentraler Punkt bei schulischer Integration ist das soziale Lernen. Dieses steht im Mittelpunkt der heutigen Lektion von „So geht Inklusion in der Schule“.

Die Entwicklung von Gemeinsamkeit in Schulklassen ist ein komplexes Geschehen. Es ist vom Lernen von Nähe und Distanz geprägt, davon, wie Kinder sich selbst sehen und wie sie von anderen gesehen werden. Diese beiden Perspektiven müssen immer wieder neu verhandelt werden, oder, wissenschaftlich ausgedrückt, es geht um Identität, um das Eigene und das Fremde.

Eine inklusive Schule, die auf gemeinsames Handeln der Kinder setzt, bietet einen verlässlichen Rahmen dafür, dass soziales Lernen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern stattfinden kann. Reinhard Markowetz (1998) beschreibt mehrere Stufen dieses Lernprozesses. Zuerst geht es darum, sich selbst und die anderen zu entdecken, sich auf einander einlassen.

Oft folgt ein Aneinandergeraten: Gegensätze werden wahrgenommen, Verschiedenartiges, Abweichungen, Bedürftigkeit, Hilflosigkeit, Schwäche werden ausgemacht. Es gibt bisweilen schmerzhaftes, nicht angenehmes Austragen, aber auch Durchstehen von Turbulenzen, Streit und Verletzungen. Dieses Ausleben von Selbst- und Fremdwahrnehmungen ermöglicht ab einem gewissen Punkt ein Nachspüren, das zu einem Abbröckeln von Gegensätzlichkeiten führt. So kann nun nachgearbeitet werden, Gespräch und Dialog sind möglich. Durch gemeinsames Handeln und Leben verändern sich die Selbst- und Fremdbilder.

Soziales Lernen ist damit noch nicht zu Ende, es kommt zu neuen Krisen. Probleme und Konflikte tauchen auf, können nun aber besser verstanden werden. Es entwickeln sich ausreichendes Verständnis und Haltungen von gegenseitiger Fürsorge, die Ansätze einer Kultur der Gemeinsamkeit. Krisen sind also nicht grundsätzlich Störungen für das Lernen, sondern im Gegenteil charakteristisch für Lernen und Kreativität in sozialen Beziehungen.

Kinder, die mit entsprechender Unterstützung gelernt haben, derartige Krisen in heterogenen Gruppen zu durchleben und zu bewältigen – Markowetz nennt das „dialogische Validierung“ – sind sozial viel sicherer und erfolgreicher als Kinder, die voneinander getrennt werden. Dies lässt sich auch empirisch belegen.

Selbstverständlich betrifft das beschriebene soziale Lernen nicht nur die Kinder, sondern auch alle an einer inklusiven Schule beteiligten Erwachsenen.

Wir empfehlen, den ganzen hier knapp zusammengefassten Text zu lesen:

Reinhard Markowetz (1998): Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen – ein Konzept zur Entstigmatisierung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen als Gegenstand und Ziel einer integrativen Pädagogik. (Im Internet)

Mit freundlichen Grüßen

Petra Flieger und Volker Schönwiese

Teil der Serie: So geht Inklusion in der Schule

Dieser Text ist Teil der Serie „Nachhilfe für einen Sektionschef: So geht Inklusion in der Schule„. Mit dieser Informations- und Materialsammlung soll Wissen zur Umsetzung von inklusiver Bildung vermittelt werden.